Ungefähr im 6.Jahrhundert wurde das frühmittelalterliche Dorf Schnaitheim von Alamannen oder Franken gegründet. Der Name Schnaitheim "sneite" zeigt die Lage der Siedlung in einer Waldschneise, einer Rodeinsel, an.

Im frühen 8. Jahrhundert war Schnaitheim ein alamanisches Herzogsgut. Die erste urkundliche Erwähnung fällt in die 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Übertragung von Gütern in Schnaitheim an das Kloster Fulda.

Spätestens 1167 befand sich das Dorf im Besitz des Stauferkaisers Friedrich I. Barbarossa.

I

I m 12. oder 13. Jahrhundert dürfte der

Vorgängerbau des heutigen "Schlössles" als mittelalterliche

Wehranlage errichtet worden sein. 1328 wurde die Feste Schnaithheim

oettingisches Lehen, aber die Grafen von Helfenstein verfügten

über das Schnaitheimer Kirchenpatronat und über bedeutende

Güterbesitze in der Umgebung. Die gesamte Herrschaft ging

endgültig ab 1504 an Württemberg über.

m 12. oder 13. Jahrhundert dürfte der

Vorgängerbau des heutigen "Schlössles" als mittelalterliche

Wehranlage errichtet worden sein. 1328 wurde die Feste Schnaithheim

oettingisches Lehen, aber die Grafen von Helfenstein verfügten

über das Schnaitheimer Kirchenpatronat und über bedeutende

Güterbesitze in der Umgebung. Die gesamte Herrschaft ging

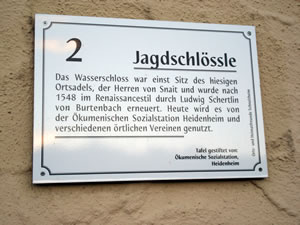

endgültig ab 1504 an Württemberg über. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstand auf dem Platz der mittelalterlichen Wehranlage das heute im wesentlichen noch unverändert erhaltene Schlössle. Es ging um 1655 in württembergisches Eigentum über. Seitdem diente es bis 1864 den württembergischen Oberforstmeistern des ausgedehnten Heidenheimner Forstes als Amts- und Wohnsitz.

Ab 1865 wurde dieses Gebäude als Schule genutzt. Seit seiner Sanierung 1991 beherbergt das markante Gebäude die Ökumenische Sozialstation, sowie verschiedene örtliche Vereine.

Gemeinsam mit Aufhausen wurde Schnaitheim am 15. November 1910 auf

einstimmigen Wunsche der dortigen bürgerlichen Kollegien nach

Heidenheim eingemeindet.

Gemeinsam mit Aufhausen wurde Schnaitheim am 15. November 1910 auf

einstimmigen Wunsche der dortigen bürgerlichen Kollegien nach

Heidenheim eingemeindet.Ergiebige Tongruben in der Umgebung von Schnaitheim begründeten die Keramikherstellung. Die am Ende des 19. Jahrh. einsetzende maschinelle Fertigung der Tonwaren brachte das Ende für das hiesige Hafnergewerbe: 1946 schloss die letzte Schnaitheimer Töpferei.

Aus sechs Steinbrüchen wurde der Oolith, eine Weißjura-Zeta-Formation, gewonnen. Das begehrte Baumaterial verhalf dem traditionsreichen Schnaitheimer Steinhauergewerbe insbesondere in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Blüte. Das Alte Rathaus sowie das Bahnhofsgebäude in Heidenheim sind Beispiele dafür.

A

A m Nordrand Schnaitheims steht die evangelische Michaelskirche.

Das

spätgotische, um 1480 errichtete Gotteshaus erfuhr besonders im

Innern starke Veränderungen, denen es seine barocke Charakteristik

verdankt. Die Kanzel, 1716 eingebaut, zeigt u. a. das Wappen Herzog

Eberhard Ludwigs von Württemberg mit dem Heidenheimer Heidekopf.

Der Kirchturm erhielt 1890 seinen heutigen Spitzhelm anstelle einer

aus dem Jahre 1779 stammenden Barockhaube. In der 2. Hälfte

des 17. Jahrhunderts wurde neben der Kirche das Pfarrhaus, ein

Fachwerkbau, errichtet.

m Nordrand Schnaitheims steht die evangelische Michaelskirche.

Das

spätgotische, um 1480 errichtete Gotteshaus erfuhr besonders im

Innern starke Veränderungen, denen es seine barocke Charakteristik

verdankt. Die Kanzel, 1716 eingebaut, zeigt u. a. das Wappen Herzog

Eberhard Ludwigs von Württemberg mit dem Heidenheimer Heidekopf.

Der Kirchturm erhielt 1890 seinen heutigen Spitzhelm anstelle einer

aus dem Jahre 1779 stammenden Barockhaube. In der 2. Hälfte

des 17. Jahrhunderts wurde neben der Kirche das Pfarrhaus, ein

Fachwerkbau, errichtet.