Zurück

Zurück zur Reise

Stadtplan

von Weimar (137 kB)

Weimar ist eine Reise wert !

Informationen zur Vorbereitung einer dreitägigen Reise

Die 50 000 Einwohner zählende Stadt liegt mitten im Herzen Deutschlands,

in Thüringen nördlich des Thüringer Waldes, am kleinen Flüßchen

Ilm und am Südfuß des Ettersberges. Bereits zu Goethes Zeiten galt

die Stadt als Metropole deutschen Geisteslebens.

Es lohnt sich ganz gewiß, die Stätten des Lebens

und Schaffens der großen Bürger Weimars aufzusuchen, etwas von

ihrem Vermächtnis und ihrem Umfeld auf sich wirken zu lassen.

Da wären vor allem zu nennen der Reformator Martin Luther, die

Dichter, besonders Johann Wolfgang von Goethe und

Friedrich von Schiller, aber auch Christoph

Martin Wieland und Johann Gottfried Herder, die Maler,

wie zum Beispiel Lukas Cranach, d.Ä., der schon im 16. Jahrhundert seinen

Wohnsitz hier wählte, die Musiker Johann Sebastian Bach, Franz Liszt

und Richard Wagner, der Architekt Henry van de Velde und ab 1919 die

Angehörigen des Bauhauses mit Walter Gropius und

Lyonel Feininger. Der Philosoph Friedrich Nietzsche verbrachte hier seine

letzten Lebensjahre. Die Traditionen der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur,

der Architektur und der Philosophie werden hier in bedeutenden Kunstsammlungen,

in zahlreichen Museen, in den Hochschulen für Architektur+Bauwesen und

Musik, durch Landesbibliothek, Landeshauptarchiv, das Goethe-Nationalmuseum,

das Goethe-, Schiller- und Nietzsche-Archiv, das Lisztmuseum, sowie durch hier

ansässige internationale Gesellschaften bewahrt und lebendig gehalten.

|

|

Sehenswert sind auch der historische Friedhof mit der Goethe- und

Schiller-Gruft und die reizvollen Parkanlagen um das Goethe-Gartenhaus

und in naher Umgebung der Stadt in Belvedere, in Tiefurt und Ettersburg.

975 fand in der Burg in Weimar ein Hoftag Kaiser Ottos II statt. Sie war

damals im Besitz der Grafen von Weimar-Orlamünde, deren Nachkommen

auch die 1254 erstmals erwähnte Stadt gründeten.

1372, nun im Besitz der Wettiner, diente Weimar im 15. Jahrhundert mehrfach

den Herzögen als Residenz.

Die Dynastie der Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach

geht auf das Fürstenhaus der Wettiner zurück, das jedesmal die

eigenartigen Geister der neuen deutschen Kultur in ihrem Land Thüringen

förderte und schützte.

Herzog Carl August hat als erster deutscher Fürst

seinem Land eine Verfassung gegeben und wird bis heute durch ein Standbild

geehrt.

Auf Einladung des Herzogs traf Johann Wolfgang Goethe am 7. November

1775 in Weimar ein und blieb bis zu seinem Tode am 22.3.1832.

Zwei interessante Daten zu Weimars Bedeutung in der Geschichte:

Im deutschen Nationaltheater tagte 1918 die Nationalversammlung, die die

Verfassung der ersten Republik, der Weimarer Republik, beschloß.

Auf dem Ettersberg befindet sich das ehemalige KZ Buchenwald als Mahn-

und Gedenkstätte.

|

|

|

Der erste Tag in Weimar:

Nach langer Anreise ist am ersten Nachmittag zur Einstimmung ein Spaziergang

durch den stilvollen Park mit seinen Sehenswürdigkeiten zu empfehlen.

Auf Betreiben Goethes und unter Mitwirkung des Herzogs wurde er in den

Jahren 1778 bis 1828 als Landschaftsgarten endgültig angelegt.

Mit einer der Buslinien (1,5,6,8,12) sollte man bis zum Wielandplatz fahren

und von dort zur Ackerwand gehen.

Hier stößt man gleich auf das Haus der Frau von Stein, die

50 Jahre in ihm verbrachte.

Charlotte von Stein wurde durch die zwölfjährige herzlichste

Freundschaft zu Goethe unsterblich. In geistiger und seelischer Verbundenheit

stand sie ihm nahe und wurde in seinem lyrischen und dramatischen Werke

verewigt. Ihre Nähe hatte großen Einfluß auf seine sittliche

Reife, ihre geistige Teilnahme hat allgemein sein Schaffen befruchtet.

Unter Goethes Mitwirkung erfolgte der Umbau dieses Hauses aus einem alten

Vorwerk und es wurde ab 1777 von ihr mit ihrer Familie, dem Freiherrn

von Stein, ihrem Ehemann, und ihren Kindern bewohnt.

Am Shakespeare - Denkmal vorbei, ein paar Stufen tiefer,

erreicht man das Borkenhäuschen , einen schlichten, mit Baumrinde

umkleideten Holzbau.

An seinem Fuße liegt eine poetische Erfindung Goethes, die Felsentreppe

mit dem Felsentor, die "Felsengrotte" mit dem "Naturbrünnlein"

am Eingang des alten Stollens, der einmal der Sandgewinnung gedient hat.

Mit Musik und Fackeln fanden durch seine Fantasie hier zauberhafte Feste

statt.

Über die Naturbrücke gelangt man zum anderen Ufer der Ilm und

zu der großen Wiese, die auf der einen Seite vom "Stern", einer

barocken Wegkreuzung mit geradlinigen Wegen nach allen Richtungen des

Parks, auf der anderen von Goethes Garten mit seinem Gartenhaus

begrenzt wird. Dieses gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt.

Vom Freund, dem Großherzog, wurde es Goethe als

Wohn- und Arbeitststätte geschenkt und von 1776 bis 1782 von ihm

bewohnt und auch später noch gern als Zufluchtsort aufgesucht. Durch

die Abgeschiedenheit, die Schlichtheit des Hauses, die manche Entbehrung

mit sich bringt, empfindet er: "wie wenig der Mensch bedarf und wie lieb

es ihm wird, wenn er fühlt, wie sehr er das Wenige bedarf".

Das Goethe-Gartenhaus wurde 1995/96 grundlegend renoviert und nur

mit den ursprünglichen, nachweisbaren Einrichtungsgegenständen

ausgestattet. Auch Fassadenfassung und Anstriche

auf den Wandbespannungen im Innern entsprechen den für 1820 nachweisbaren

Zustand. Zu besichtigen sind Küche und "Erdsälchen"

im Erdgeschoß und im Obergeschoß Goethes Arbeits- und Schlafzimmer,

sowie zwei weitere Räume. Eine Dokumentation

zur Nutzungs- und Restaurierungsgeschichte ist auch zugänglich.

Mindestens 20 Minuten dauert eine Besichtigung. Dem Garten

nahe dem Stern galt Goethes große Liebe, er baute Gemüse, legte

Blumenbeete an, pflanzte Bäume und Sträucher. Verschiedene Treppen

und Ruheplätze schuf er und sorgte 1777 für den "Stein des guten

Glücks". 1782 brachte er an einem Sitzplatz am Haus die Gedenktafel

mit einer literarischen Inschrift für Charlotte von Stein an.

|

|

Goethe

schrieb unter das Bild seines Häuschens: Goethe

schrieb unter das Bild seines Häuschens:

"Übermütig sieht´s nicht aus,

Hohes Dach und niedres Haus;

Allen, die daselbst verkehrt,

Ward ein guter Mut beschert.

Schlanker Bäume grüner Flor,

Selbstgepflanzter wuchs empor.

Geistig ging zugleich alldort

Schaffen, Hegen, Wachsen fort."

Diese Verse gingen in alle Welt.

Wendet man sich nun der Sternbrücke zu, nach Osten,

kommt man am Standbild Carl Augusts vorbei, welches bis zur geplanten

Fertigstellung des Tiefenmagazins für die "Herzogin Anna Amalia Bibliothek"

im Jahre 2003 vom Platz der Demokratie hierher versetzt wurde.

In der Nähe der Sternbrücke entspringen dem Felsen drei Quellen,

die sich zum Leutrabach vereinen, umrahmt von Sprudelteich, Felsengrotte

und steinerner Sphinx. Das Wasser fließt in die Ilm. Das anmutige

Plätzchen war der Lieblingsplatz des Komponisten Franz Lizt und 1883

wanderte Gerhart Hauptmann den Bach entlang. Man kann den schönem

Blick auf Sternbrücke und in Richtung Schloss genießen.

Von hier aus kann man auf mehreren Wegen die zweite bedeutende Gedenkstätte

des Parkes erreichen, das Römische Haus, ein

ausgezeichnetes Beispiel des Frühklassizismus. Es war der Lieblingsaufenthalt

des Großherzogs Ernst August in seinen späteren Jahren. Hier

weilte auch Goethe oft zu Besuch.

Zur Belvederer Allee sich wendend, erblickt man an dieser das Liszt-Haus.

Bald erreicht man wieder den Wielandplatz zur Rückfahrt .Es besteht

auch die Möglichkeit, schon vorher die Haltestelle südlich vom

Römischen Haus wahrzunehmen. ( Linie 1,10 oder 12 ). Bei weiterer

Lust zum Wandern erreicht man das Speiserestaurant Falkenburg oder das

Cafe-Restaurant Hainfels in Richtung Belvedere.

Der zweite Tag in Weimar:

Wir beginnen den Vormittag mit einer Wanderung durch das klassische

Weimar vom Goetheplatz aus, dem Zentrum des neuen Weimar, das nicht

viel älter als 150 Jahre ist, (mit Buslinie 1 am schnellsten zu erreichen).

An der Ostseite des Platzes sieht man noch den einzigen erhaltenen von

vier Türmen der Stadtmauer, den "Kasseturm". Als im klassizistischen

Stil erbaute Gebäude sind zu erkennen: das Haus vom "Thüringer

Tageblatt", die Löwenapotheke (1799), der Russische Hof ( 1803).

Durch einen Säulengang kommt man zum spätklassischen Gebäude

"Erholung" und beim Weitergehen durch die Wielandstraße zum Deutschen

Nationaltheater, 1779 erbaut.

1791 übernahm Goethe die Leitung des Theaters. 26

Jahre lang sah er hier seine Aufgabe zur Erziehung des Volkes. Und durch

seine Zusammenarbeit mit Schiller von 1799 bis 1805 erlangte das Theater

seinen ersten Platz in der deutschen Kulturgeschichte.

Friedrich Schiller,

der Dichter, Historiker und Philosoph, hielt sich schon zwischen 1787

und 1789 in Weimar auf, angezogen vom literarischen Ruf der Stadt. Er

war bereits berühmt als Autor der "Räuber" und kam vorwiegend

zu historischen Studien, aber auch um Kontakt zu Goethe, Wieland und Herder

zu finden. Goethe unterstützte seine Berufung als Professor für

Geschichte in Jena. Erst 1794 erkannte er den so wertvollen Gedankenaustauch

mit ihm, der zur Freundschaft beider Männer führte und die Arbeit

beider sehr entscheidend bereicherte.

Vor dem Nationaltheater wird zuerst das 1857 eingeweihte Doppelstandbild

des Dresdner Bildhauers Ernst Rietschel auffallen, das Goethe-Schiller-Denkmal.

Es kann als weiteres Wahrzeichen Weimars gelten, der Stadt der Deutschen

Klassik. Der Sockel trägt die Aufschrift :" Dem Dichterpaar Goethe

und Schiller - das Vaterland. " Gegossen wurde das Denkmal aus Erz, einer

Spende des Königs von Bayern. Es stammt von türkischen Kanonen,

erbeutet 1828 in der Seeschlacht von Navarino.

Gegenüber dem Theater befindet sich die klassizistische Fasssade

des ehemaligen Kulissenhauses. Das Gebäude steht auf dem Boden des

ehemaligen Franziskanerklosters und beherbergt jetzt das Bauhaus-Museum.

Auch auf dem Theatherplatz standen früher Türme und Mauern.

Als sie an Bedeutung verloren, wurde hier 1767 ein Wohnhaus errichtet.

Teile des ehemaligen Franziskanerklosters wurden einbezogen. Nach dem

Brand des Stadtschlosses ( 1774 ) überließ es der Besitzer,

Minister von Fritsch, der Herzogin Anna Amalia. Es wird nun als Wittumspalais

bezeichnet. Eine Besichtigung am dritten Vormittag ist zu empfehlen.

Durch die Frauentorstraße geht man nun zur Besichtigung von

Goethes Wohnhaus am Frauenplan, wo man am besten eine Führung

schon vorher bucht, die etwa 1 1/2 Stunden beanspruchen wird.

Goethe bewohnte sein 1709 im barocken Stil erbautes Haus

am Frauenplan fast 50 Jahre bis zu seinem Tod im Jahre 1832. Nach Übergabe

des Hauses, einschließlich des Inventars und der Sammlungen, durch

seinen Enkel Walter im Jahre 1832 an den Staat, wurde es als Erinnerungsstätte

zugänglich gemacht, mit den unveränderten Arbeitsräumen

Goethes, und nach Rekonstruierung der übrigen Räume durch Auswertung

historischer Quellen.

Seit 1886 ist auch der Hausgarten zu besichtigen. Er diente, von Frau

Christiane bestellt, mit Obst und Gemüse der Versorgung der Familie,

wurde aber auch von Goethe selbst zu botanischen Versuchen genutzt.

Fürs Mittagessen bietet sich in der Nähe die älteste noch

erhaltene Gaststätte Weimars an, "Der Schwarze Bär" am Markt

oder das Café / Restaurant Frauentor, (Ecke Schillerstraße).

Man kann auch am Markt eine echte "Thüringer Rostbratwurst" essen,

um dann am Nachmittag in einem Café den guten Thüringer Kuchen

genießen zu können.

|

|

Wendet

man sich danach der Schillerstraße zu, steht man bald vor Schillers

Wohnhaus, auf dem Gelände der einstigen Stadtbefestigung

gebaut, der inneren und äußeren Stadtmauer. Es ist das älteste

der noch erhaltenen Häuser dieser Straße und gab ihr ihren Namen.

Eine selbstständige Besichtigung wäre hier ausreichend, die normalerweise

etwa eine 3/4 Stunde dauert. Aber für die dort kostenlos angebotene Begleit-Kasette,

die sehr zu empfehlen ist, sollte man etwa 1 1/2 Stunde einplanen.

Wendet

man sich danach der Schillerstraße zu, steht man bald vor Schillers

Wohnhaus, auf dem Gelände der einstigen Stadtbefestigung

gebaut, der inneren und äußeren Stadtmauer. Es ist das älteste

der noch erhaltenen Häuser dieser Straße und gab ihr ihren Namen.

Eine selbstständige Besichtigung wäre hier ausreichend, die normalerweise

etwa eine 3/4 Stunde dauert. Aber für die dort kostenlos angebotene Begleit-Kasette,

die sehr zu empfehlen ist, sollte man etwa 1 1/2 Stunde einplanen.

Dem Haus gegenüber wurde 1863 der sogenannte "Gänsemännchenbrunnen"

aufgestellt, aber seine Gänse sind Enten und seine wasserspeienden

Vögel sind Schwäne.

Links durch die Neugasse erreicht man die Windischenstraße, deren Häuser

durch ihre einstigen Bewohner interessant sind. Im Haus Nr. 8 wohnte Schiller

vom Dezember 1799 bis April 1802, das Gebäude aber am rechten Ende der

Straße, in dem von Oktober 1798 bis Mai 1800 Jean Paul wohnte,

fiel dem Neubau des Rathauses zum Opfer.

Jean Paul Friedrich Richter, so hieß er mit vollem Namen,

kam oft nach Weimar, um mit den Dichtern und Denkern in Verbindung zu kommen.

Aber eine echte Freundschaft entwickelte sich für ihn nur mit Herder. Ausschlaggebend

erstmal für seinen Aufenthalt war seine Liebe zur ehemaligen Freundin Schillers,

Charlotte von Kalb. Aber auch ihretwegen mochte er seine persönliche Ungebundenheit

nicht aufgeben.

Nun am Markt angekommen, wird man gewahr, daß durch Bomben ein

großer Teil seiner historischen Substanz verloren ging.

Hier fanden im Mittelalter die Ritterspiele statt, im 16. Jahrhundert wurde

er in der heutigen Größe gepflastert und mit Renaissance-Gebäuden

umrandet. 1837 brannte aber das Rathaus ab und wurde im neugotischen

Stil wieder errichtet, unpassend zum mittelalterlichen Charakter des Platzes.

Nicht weit vom Rathaus steht das Gebäude, in dem Carl Zeiss, der Begründer

der optischen Werke, seine Jugend verbrachte. An der Nordseite des Platze ist

der im 16. Jahrhundert erstellte Brunnen erhalten geblieben. Mit einem Kapellchen

geschmückt, stand er einst als Ziehbrunnen vor dem Rathaus. Mit der Figur

des Meergottes Neptun, gestaltet vom Erbauer des klassischen Weimar, Martin

Klauer, und einem Becken versehen, erhielt er später als Laufbrunnen

seinen jetzigen Platz .Das Original wird inzwischen zum Schutz vor Verwitterung

in Belvedere aufbewahrt und wurde hier durch eine Nachbildung ersetzt.

Am

Markt nahm auch Lukas Cranach der Ältere (1472-1553) seinen Wohnsitz

im September 1552, nachdem er mit Kurfürst Johann Friedrich nach der Schlacht

bei Mühlberg aus Gefangenschaft zurückgekehrt war. In seiner "Malerstube"

arbeitete er an dem großen Altarbild für die Stadtkirche, bis er

im Alter von 80 Jahren 1553 hier verstarb. Sein Wohnhaus, das noch jetzt sogenannte

Lukas Cranach-Haus, wurde stark beschädigt, aber wieder restauriert und

weist auch sein Wappen mit der geflügelten Schlange auf. Es ist mit seiner

Fassade, den Säulen, Muschelnischen und Rundbogen-Ornamenten mit Ranken

und Delphinen ein Zeugnis der Frührennaisance.

Am

Markt nahm auch Lukas Cranach der Ältere (1472-1553) seinen Wohnsitz

im September 1552, nachdem er mit Kurfürst Johann Friedrich nach der Schlacht

bei Mühlberg aus Gefangenschaft zurückgekehrt war. In seiner "Malerstube"

arbeitete er an dem großen Altarbild für die Stadtkirche, bis er

im Alter von 80 Jahren 1553 hier verstarb. Sein Wohnhaus, das noch jetzt sogenannte

Lukas Cranach-Haus, wurde stark beschädigt, aber wieder restauriert und

weist auch sein Wappen mit der geflügelten Schlange auf. Es ist mit seiner

Fassade, den Säulen, Muschelnischen und Rundbogen-Ornamenten mit Ranken

und Delphinen ein Zeugnis der Frührennaisance.

Über die Südseite des Platzes gelangt man an die Stelle, wo das teilweise

zerstörte frühere Hotel Erbprinz, jetzt Parkhotel, steht.

Alle Größen Weimars verkehrten in der klassischen Zeit hier: Karl

August mit Goethe, Schiller, Wieland, Napoleon (1807), Wilhelm von Humbold,

Niccolo Paganini, Carl Maria von Weber, Felix Mendelsohn-Bartholdy, Anton Rubinstein,

Hans von Bülow und Friedrich Hebbel. Richard Wagner und Franz Liszt schlossen

hier Freundschaft. Als Wagner wegen Beteiligung an der Revolution aus

Dresden fliehen mußte, wohnte er hier.

Johann Sebastian Bach (1685-1750),

von 1708 bis 1717 Hoforganist und Kammermusiker der Herzöge Wilhelm Ernst

und Ernst August von Sachsen - Weimar, sechs Jahre später auch Konzertmeister,

wohnte im Ostflügel des damaligen Wohnhauses, der durch Bomben zerstört

wurde. Hier wurden seine berühmtesten Söhne Wilhelm Friedemann und

Carl Philipp geboren, hier entstanden Kantaten und Orgelwerke. Als er übergangen

wurde bei der Besetzung des Kapellmeisterpostens und deshalb seine Entlassung

beantragte, sperrte man ihn ein und in dieser Mußezeit schrieb er sein

"Orgelbüchlein". Danach aber verließ er die Stadt, die sein Genie

nicht erkannte.

Das Hotel "Haus Elephant",1561 zuerst erwähnt, neben dem Parkhotel

gelegen, war die Unterkunft fast aller Fremden, die die Stadt und Goethe besuchen

wollten. Als das Hotel im Jahre 1938 vergrößert wurde, fielen dem

Vorhaben mehrere Nachbargrundstücke zum Opfer, so auch das ehemalige Wohnhaus

der großen Wielandfamilie, (in dem sie von 1793 bis 1797 lebte, ehe sie

in Oßmannstedt ein Landgut beziehen konnte) und das Haus Johann Falks,

das er mit seinen Zöglingen bewohnte, ehe er den Lutherhof ausbaute. Im

Elephant spielt auch Thomas Manns Roman "Lotte in Weimar". Die Häuser

neben dem Elephanten beherbergten in früheren Zeiten Charlotte von Lengefeld,

Schillers spätere Frau und Lukas Cranach den Jüngeren (1515-1586),

den Vollender des Altarbildes in der Stadtkirche.

Der anschließende " Platz der Demokratie" zeigt mit seinen Schlössern

ein ganz anderes Bild, zeugt von der Vergangenheit der Stadt als Residenz und

Landeshauptstadt und ist einer der schönsten Plätze der Stadt. Schon

vom Abschluß des Marktes aus kann man das Rote Schloß mit

seinen drei Giebeln sehen. Es wurde im Jahre 1618 nach dem Brand des Residenz-Schlosses

die Wohnung des Herzogspaares. Anfang des 18.Jahrhunderts wirkte hier auch Johann

Sebastian Bach als Violinist.

Auch die vom Herzog gegründete Zeichenschule sieht man, die von 1781 bis

1807 kostenlos Handwerker, Kinder und z. B. adelige Damen im neuen Stil des

Klassizismus bilden sollte und die dann ins Fürstenhaus verlegt wurde.

In ihr hielt Goethe, selbst zeichnend, auch Vorträge in Anatomie. Ab 1815

unterstand die Schule 38 Jahre dann auch wie andere Einrichtungen seiner "Oberaufsicht

der Anstalten für Wissenschaft und Kunst".

Hinter dem Roten Schloß selbst befindet sich der Ildefonso-Brunnen,

die antike Gruppe wurde auf Anregung Goethes 1794 zunächst am Parkeingang

aufgestellt und später erst an dieser Stelle. Die Brunnenfigur ist ein

Abguß des im Prado in Madrid aufbewahrten Originals. Ein zweiter

Abguß befindet sich am Treppenaufgang des Goethe-Hauses am Frauenplan.

Mit dem Roten Schloß bildet ein Dreieck an der Nordwestseite des Platzes

der Gleichensche Hof. Als selbstständiges Gebäude stellt er die Verbindung

zum Gelben Schloß her. Dieses wurde von den Besitzern nur

als Stadtsitz bei ihren Aufenthalten in Weimar benutzt. Später

war im Gebäude eine Druckerei untergebracht, die Schulbücher

"der lieben Jugend im ganzen Land" druckte und für 3 Pfennige die

Fibel und für 1 Groschen die Sprachlehre verkaufte. Und dann diente

es vor allem Verwaltungszwecken, worauf der 1912 von Professor Elster

geschaffene originelle Aktenmännchen-Brunnen im Hof hinweist. Das

Portal des Gelben Schlosses mit den beiden ionischen Säulen und den zwei

Löwen ist noch heute sichtbar.

Als

ältestes Bauwerk des Platzes ,1562 bis 1565 erbaut, gilt die

ursprünglich als Gartenschloß gedachte jetzige Landesbibliothek,

Als

ältestes Bauwerk des Platzes ,1562 bis 1565 erbaut, gilt die

ursprünglich als Gartenschloß gedachte jetzige Landesbibliothek,  die

nach den an der Parkseite befindlichen grün angestrichenen Arkaden als

Grünes Schloß bezeichnet wird. 1761 bis 1766 im Auftrag von

Anna Amalia zur Bibliothek mit dem durch drei Stockwerke emporstrebenden Saal

umgebaut, dessen von Säulen getragene Galerien bequemen Zugang zu

den Sammlungen ermöglichen, beherbergt das Gebäude außerdem

Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Handzeichnungen und wertvolle

Kunstschätze des klassischen Weimar.

die

nach den an der Parkseite befindlichen grün angestrichenen Arkaden als

Grünes Schloß bezeichnet wird. 1761 bis 1766 im Auftrag von

Anna Amalia zur Bibliothek mit dem durch drei Stockwerke emporstrebenden Saal

umgebaut, dessen von Säulen getragene Galerien bequemen Zugang zu

den Sammlungen ermöglichen, beherbergt das Gebäude außerdem

Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Handzeichnungen und wertvolle

Kunstschätze des klassischen Weimar.

Für die damalige Zeit ungewöhnlich war der Zugang

der Allgemeinheit zur Landesbibliothek. Goethe

vermehrte die Bücherschätze wesentlich und bewirkte auch eine Vergrößerung

der Räumlichkeiten. Die Bibliothek der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft,

die größte Shakespeare-Sammlung des Kontinents, 500 Handschriften,

Briefe und Tagebücher, eine Sammlung von Stammbüchern aus dem 16.-18.

Jahrhundert, über 600 Inkunabeln (sehr frühe Drucke), 8000 Landkarten,

darunter die zwei ältesten Erdkarten,Handschriften von Gluck, Haydn

und Mozart, 600 Bibeln und viele weitere Schätze sind hier aufbewahrt.

Das jetzt Anna Amalia-Bibliothek genannte Haus war aber 2002 nur durch

eine Glasscheibe zu besichtigen.

Das angrenzende Gebäude, das ehemalige Fürstenhaus, beherbergte

dann auch später die Zeichenschule und auf Goethes Anregung Kunstausstellungen,

die sich zur ständigen Gemäldesammlung entwickelten. Heute befindet

sich hier die Franz Liszt - Hochschule für Musik. Im Garten

des Schulgebäudes erkennen wir den berühmten Gingko-Baum Goethes.

In der Mitte des Platzes der Demokratie befand sich ein Standbild

des Herzogs Karl August. Während der Umbauten an der "Anna Amalia Bibliothek" hat

es einen vorübergehenden Standplatz am Stern gefunden.

Als

Baudokument eines Jahrtausends kann man das ehemalige Weimarer Residenzschloß

bezeichnen, den heutigen Sitz des Schloßmuseums. Seine

jetzige Gestalt hat es aber wegen verschiedener Brände der vorangegangenen

Bauten erst seit 1803. Viele Hofmaler waren beschäftigt, aber unter

Ernst August erlangte die herzogliche Gemäldesammlung Berühmtheit

mit 300 Werken, darunter Originalen von Cranach, Dürer, Tizian, Veronese,

Tintoretto, Reni, Rubens und van Steen.

Als

Baudokument eines Jahrtausends kann man das ehemalige Weimarer Residenzschloß

bezeichnen, den heutigen Sitz des Schloßmuseums. Seine

jetzige Gestalt hat es aber wegen verschiedener Brände der vorangegangenen

Bauten erst seit 1803. Viele Hofmaler waren beschäftigt, aber unter

Ernst August erlangte die herzogliche Gemäldesammlung Berühmtheit

mit 300 Werken, darunter Originalen von Cranach, Dürer, Tizian, Veronese,

Tintoretto, Reni, Rubens und van Steen.

Das Weimarer Schloßmuseum gibt einen umfassenden Überblick

über die Entwicklung der europäischen bildenden Kunst vom Mittelalter und

der Reformationszeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.  Als

Höhepunkt ist dabei wohl die Lukas Cranach Galerie mit Werken von Lukas

Cranach, Albrecht Dürer und deren Zeitgenossen zu betrachten. Öffnungszeiten : April

- Oktober: die - So 10 - 18 Uhr. November - März: die - So 10 -16.30

Uhr.

Als

Höhepunkt ist dabei wohl die Lukas Cranach Galerie mit Werken von Lukas

Cranach, Albrecht Dürer und deren Zeitgenossen zu betrachten. Öffnungszeiten : April

- Oktober: die - So 10 - 18 Uhr. November - März: die - So 10 -16.30

Uhr.

Zu empfehlen ist auch unbedingt der Besuch des Schlosses Belvedere mit

dem 1720 begonnenen weitläufigen, südländisch anmutendem

Park, eine weitere touristische Hauptattraktion. Die architektonisch sehenswerte

Schloßanlage liegt südlich von Weimar und wurde in der vorklassischen

Epoche mit absolutistischem Glanz erstellt.

Das heitere Rokokoschlößchen von Belvedere

am Ende der Kastanienallee erfreut zuerst mit einem Blick über den

Goethepark, die Dächer Weimars bis zum Ettersberg und nach Osten

zu den Jenaer Bergen. Nach Wiener Vorbild ließ

Herzog Ernst August 3 km von Weimar entfernt das ursprünglich als Jagdschloß

gebaute, rechts und links von zierlichen Kavaliershäuschen flankierte Haus

später als Lustschloß ausbauen, mit Reithaus, Ballhaus, Pagenhaus,

Jäger -, Vogel -, und Fasanenhaus, Menagerie und Zwinger. Unter Goethe

wurde es nach dem Motto: "Zurück zur Natur !" umgestaltet. Alle überflüssigen

Anlagen wurden beseitigt und der Park im Englischen Gartenstil angelegt.

Maria Paulowna, die Schwiegertochter Carl Augusts, ließ

später nach dem Vorbild der Französischen Gärten in Peterhof

durch Blumenbeete, Hecken, und Statuen einen Russischen Garten schaffen.

In Teilen der Häuser der Orangerie

findet man tropische Gewächse und botanische Seltenheiten,

in anderen eine Sammlung historischer Wagen und Kutschen aus den letzten

Jahren des 18. Jahrhunderts und aus dem 19. Jahrhundert. Lauben,Teiche

und Springbrunnen erfreuen das Auge ebenso wie Palmen, Zedern, Zypressen, Agaven,

Feigen und Orangenbäume. Ein Irrgarten liegt links

vom Russischen Garten. Das Hauptgebäude ist Ausstellungsort

umfangreicher Bestände an Kunsthandwerk vorwiegend des 18. Jahrhunderts,

der Epoche des Spätbarock und Rokoko. In dieser

Zeit erreichte auch die Meißner Porzellan-Manufaktur ihren ersten künstlerischen

Höhepunkt und es wurden sehenswerte Leistungen der Thüringer Glaskunst

erbracht. Die im Schoß vorhandenen Sammlungen wurden in den folgenden

Jahren erweitert durch die Ausstellung von Kunstwerken der bedeutenden Thüringer

Fayencen - und Porzellanmanufakturen.

Der dritte Tag in Weimar:

Am

Vormittag starten wir mit einer Wanderung von der Bushaltestelle des Goetheplatzes

aus (Linien 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12)

Am

Vormittag starten wir mit einer Wanderung von der Bushaltestelle des Goetheplatzes

aus (Linien 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12)  durch

das mittelalterliche Weimar zum Herderplatz. Dieser entstand zu Füßen

der Burg, des heutigen Schlosses, im 13. Jahrhundert, und war mit der Kirche

der Mittelpunkt der ältesten Siedlung. Über ihn ging früher

der gesamte Verkehr der Stadt. Seinen Namen verdankt er dem Theologen Herder.

durch

das mittelalterliche Weimar zum Herderplatz. Dieser entstand zu Füßen

der Burg, des heutigen Schlosses, im 13. Jahrhundert, und war mit der Kirche

der Mittelpunkt der ältesten Siedlung. Über ihn ging früher

der gesamte Verkehr der Stadt. Seinen Namen verdankt er dem Theologen Herder.

Man kommt über Geleitstraße und Eichsfeld dorthin und damit auch

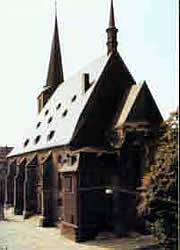

zur Herderkirche, der Kirche St. Peter und Paul.

Ihre wertvollen Kunstwerke blieben im letzten Krieg fast vollständig unversehrt,

so die kunstreichen Grabplatten und Denkmäler der Fürsten und ihrer

Nachkommen und die besonders zu erwähnende Platte unter dem Altarbild,

die aus der Werkstatt des Nürnberger Erzgießers Peter Vischer stammt.

Das Wertvollste der Kirche aber war und ist das Altarbild

Lukas Cranachs, das letzte Werk des Achtzigjährigen, das von seinem

Sohn nach seinem Tode 1555 vollendet wurde.

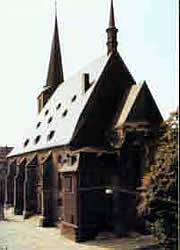

Um die Kirche St. Peter und Paul herum, eines der ältesten Baudenkmäler

der Weimarischen Kultur, befanden sich damals die Häuser des Deutschen

Ritterordens, der 1284 vom Grafen Otto von Orlamünde mit dem Patronat über

die Kirche belehnt wurde. Der Orden besaß

in 40 Orten Liegenschaften und Patronate, gründete in der Stadt die ersten

Schulen und sorgte für kulturelles Leben. Nach zwei Feuersbrünsten

(1299 und1424) wurde die erste Kirche,1245 - 49 erbaut, vom Deutschritterorden

1498 -1500 im spätgotischen Stil als Hallenkirche

wieder aufgebaut.

1513 erhielt die Stadt das Recht über die Kirche, von 1726 - 1745 wurde

sie mit Treppen und Emporen vergrößert und durch den neuen

Barockbaustil zur Gotik entstand ein Stilgemisch. 1524

wurde die Gemeinde evangelisch.

Die Herder-Kirche wurde 1945 durch Bomben zerstört und bis 1950

wieder aufgebaut, wobei man die gröbsten Stilfehler der vergangenen Jahrhunderte

beseitigte. Thomas Mann stellte dazu seinen Goethe - Nationalpreis von 20

000 Mark zur Verfügung.

Nun

kann man durch die Rittergasse und Dingelstedtstraße zum Wittumspalais

gehen. Das zweiflügelige barocke Gebäude mit seinen Privat- und Repräsentationsräumen

gilt als Dokument der adeligen Wohnkultur im Weimar des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Es lohnt sich sehr, vorher dort den ( rechtzeitig anzumeldenden

! ) kostenlos angebotenen Dia-Ton-Vortrag, um 10 Uhr beginnend, auf

sich wirken zu lassen, sich schon in das Leben zu Großherzogs Zeiten einzustimmen,

und dann erst die selbstständige Besichtigung nach Öffnung des

Hauses um 10 Uhr 30 dann besonders lohnend zu machen.

Nun

kann man durch die Rittergasse und Dingelstedtstraße zum Wittumspalais

gehen. Das zweiflügelige barocke Gebäude mit seinen Privat- und Repräsentationsräumen

gilt als Dokument der adeligen Wohnkultur im Weimar des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Es lohnt sich sehr, vorher dort den ( rechtzeitig anzumeldenden

! ) kostenlos angebotenen Dia-Ton-Vortrag, um 10 Uhr beginnend, auf

sich wirken zu lassen, sich schon in das Leben zu Großherzogs Zeiten einzustimmen,

und dann erst die selbstständige Besichtigung nach Öffnung des

Hauses um 10 Uhr 30 dann besonders lohnend zu machen.

Das Wittumspalais ließ Anna Amalia nach ihren Bedürfnissen

umbauen und hier trafen sich auch die Persönlichkeiten des klassischen

Weimar im "Tafelrundenzimmer" zu Gedankenaustausch und Geselligkeit.

Nach ihrem Tod 1807 wurde das Haus nicht mehr dauernd bewohnt.

Aber der erste Thüringer Landtag tagte hier und von 1848 -1860 war es Lesemuseum.1875,

nachdem es dem Zustand von 1800 entsprechend wieder eingerichtet worden

war, wurde es dann als Museum eröffnet.

Danach bietet sich Besichtigung des Weimarer Schloßmuseums an.

Auch in Tiefurt, in der ländlichen Unberührtheit des Ilmtales

gelegen, sind die Namen Goethe, Schiller, Herder und Wieland lebendig. Dem Schloß

mit seinem sehr schönen Park sollte man auch einen Besuch abstatten, zu

erreichen vom Goetheplatz aus mit Buslinie 3.

Das bescheidene Schlößchen Tiefurt liegt am

Rande des anspruchslosen, aber reizvoll gelegenen Dorfes. Die

Mutter Carl Augusts verlegte in das ehemalige Kammergut ihren Sommersitz.

Goethe, "wie ein Stern in der Nacht", Herder mit seiner Frau

Caroline, Wieland, sprach - und musikbegabte Kammerherren, Maler Georg Melchior

Kraus und Bibliothekar Jagemann gehörten mit zum engsten regelmäßigen

Tiefurter Kreis. Auch Schiller, die Brüder

Humboldt, Jean Paul, die Dichterinnen Madame de Stael und Sophie La Roche

waren öfters ihre Gäste, und nahmen wie viele andere an den Gesprächen besonders

über Natur - und Sprachwissenschaft, Weltgeschichte, Politik und schöne

Literatur teil.

Der Abreisetag:

am Vormittag vor der Abreise bietet sich der Besuch

des Bauhauses an.

Das Staatliche Bauhaus Weimar wurde von Walter Gropius

im Jahre 1919 durch Zusammenschluß der dortigen "Hochschule für bildende

Kunst" mit der "Kunstgewerbeschule" gegründet (gebaut nach Plänen

van de Veldes). Er war der Meinung, daß die unerläßliche

Grundlage des künstlerischen Schaffens das handwerklich technische Können

sei. So wurde die Einheit von Kunst und Handwerk erweitert durch Einbeziehung

der Technik und damit war der Weg frei zur industriellen Formgebung.

Als wichtige Voraussetzung für die Bauhausgründung gilt die Tätigkeit

des von 1902 - 1917 in Weimar wirkenden belgischen Jugendstilkünstlers

Henry van de Velde. Lehrmethoden und Ziele der frühen Jahre des

Bauhauses werden besonders durch die Bauhausmeister Itten, Gropius, Feininger,

Kandinsky, Klee, Schlemmer, Maholy-Nagy deutlich.

Die Fortführung des Bauhauses in Dessau und Berlin bis zur endgültigen

Schließung 1933 wird durch kurze Ausblicke deutlich. Gezeigt wird auch,

wie die Idee des Bauhauses Breitenwirkung gewann durch die Weimarer

Bauhochschule unter Leitung von Otto Bartling von 1926 - 1930 und die Lehrtätigkeit ehemaliger

Bauhausabsolvenden.

Mit mehr als 500 ständig gezeigten repräsentativen Arbeiten gewährt

das Bauhaus-Museum als eine der weltweit größten Kunstsammlungen einen

Einblick in die Kunst und Kunstentwicklung Weimars von 1900 -1930.

Nun noch ein paar Anmerkungen zum Leben und Schaffen einiger

großer Bürger Weimars

Johann Gottfried Herder

Seine Bildungswelt wurde bestimmt von den griechischen und römischen Klassikern

und der Theologie bis zur neueren deutschen Literatur. In Königsberg studierte

er von 1762-1764 Theologie und Philosophie und wurde dabei von Kant gefördert

und beeinflußt .

Als Universalgelehrtem, dessen Lebenswerk " Ideen zur Philosophie der

Geschichte der Menschheit" hier von ihm geschrieben wurde, unterstand ihm als

Generalsuperintendenten, Oberkonsistorialrat und Kirchenrat damals das gesamte

Kirchen- und Schulwesen der Stadt.

nach oben

Christoph Martin Wieland (1733 - 1813 ) gab die

erste deutsche bedeutende literarische Zeitschrift "Der teutsche Merkur" heraus.

Er stand in engem Verhältnis zu Herder und Goethe. Allmählich wendete

er sich vom Geistlichen und Religiösen zur weltmännischen Kultur

des französischen Spätrokoko. Er drückte sich in einer das Sinnenfrohe

und Frivole geistreich umspielenden, eleganten Sprache aus und zeigte in

epischen Werken ein dem Klassizismus sich näherndes Humanitätsideal,

das um harmonischen Ausgleich zwischen Sinnlichkeit und Vernunft bemüht

ist, welches auch deutlich in seinem Hauptwerk, dem Entwicklungsroman "Geschichte

des Agathon", bemerkbar wird.

Nach oben

Der vielseitig gebildete Herzog Carl August

von Weimar-Eisenach (1757 - 1827 ) beschäftigte sich mit Botanik,

Physik und Geologie und bewirkte den Bergbau in Eisenach. Er förderte Kunst

und Wissenschaft, und hat durch seine Freundschaft zu Goethe und seine Förderung

des geistigen Umbruchs der Klassik bedeutend beigetragen zum Ruhme Weimars als

Stadt der Geistesbewegung. Er hat den humanistischen Ideen und kulturellen Leistungen

der bürgerlichen Gelehrten, Dichter und Künstler seiner Zeit

zum Durchbruch verholfen.

Weimar mit seinen Dichtern und Jena mit der Universität wurden zu kulturellen

Zentren Europas. Herzog Carl August hat als erster deutscher Fürst seinem

Land eine Verfassung gegeben. Bis heute wird er durch ein Standbild geehrt.

Im Dezember 1774 lernte er den jungen Johann Wolfgang

Goethe beim Besuch seiner Braut Luise von Hessen-Darmstadt kennen. Ihr

war Goethe, aber auch Herder und Wieland, aus dem Kreis der Dichter vertraut,

den ihre Mutter am Darmstädter Hof um sich versammelte.

Nach seiner am 3. September 1775 erfolgten Regierungsübernahme und seiner

einen Monat später erfolgten Hochzeit, traf er Goethe auf der Hochzeitsreise

zu langen Gesprächen über politische und ökonomische Reformen

der Staatsführung. Er erlebte in ihm seinen besten Berater, obwohl er auch

dessen dichterisches Genie erkannte. Auf seine Einladung traf Johann Wolfgang

Goethe am 7. November 1775 in Weimar ein, rückte dort sehr rasch von einem

Gast zum hohen Staatsbeamten auf, 1776 wurde er Geheimer Legationsrat, 1779

Geheimer Rat, 1782 Leiter der Finanzkammer. Und so mit vielen Hofämtern,Titeln

und reichlichem Einkommen bedacht und beschenkt´erst mit Gartenhaus, später

auch mit dem stattlichen Bürgerhaus am Frauenplan, blieb er bis zu seinem

Lebensende in Weimar. Der Herzog erlebte in ihm seinen besten Berater,

obwohl er auch sein dichterisches Genie erkannte. Als Verantwortlicher konnte

Goethe wiederum aus seinen praktischen Erfahrungen für seine literarische

Arbeit lernen. Als wohl bekannteste seiner Werke, die hier in Weimar entstanden,

kann man wohl bezeichnen: Iphigenie (1779 - 1787), Torquato Tasso (1790 ), das

Hexameter-Epos Hermann und Dorothea (1798 ), Wilhelm Meisters Lehrjahre, Wilhelm

Meisters Wanderjahre,Faust Teil I und II, Balladen, angeregt und bestätigt

wechselseitig mit Schiller, Westöstlicher Divan, seine Selbstbiographie

"Dichtung und Wahrheit", die Wahlverwandtschaften... Aber auch naturwissenschaftliche

Forschungen betrieb er, besonders auf dem Gebiet der Farbenlehre. Mit Einwilligung

des Herzogs entsagte er 1790 den Amtsgeschäften und behielt nur noch die

Oberaufsicht über das Theater.

Der alte Goethe forderte das dienend-tätige Anerkennen des Seins, in dem

der Mensch sich vorfindet. Es gebe keine andere Erziehung zu der uns möglichen

und aufgetragenen Humanität als den Menschen auf den eigentlichen

Punkt hinzuführen, wo er praktisch wirken kann und soll. Die Weltmitte

liege im Ganzen der Natur, der das Ich seine Anlagen verdanke, und im Ganzen

der Gesellschaft, der es ihre Nutzbarmachung schulde. Dabei war Goethe überzeugt,

daß dem Menschen, wenn er nur reinen Auges und Herzens das Nächste

ergreift und die Forderung des Tages erfüllt, soviel an Wahrheit und Gewißheit

zuteil wird, wie er für die kurze Strecke seines Lebens bedarf. Und

während er das Unerforschliche schweigend verehrte, umfing seine

Ehrfurcht in gleicher Weise das, was neben und unter uns ist. Diese Weltfrömmigkeit

des Greises ruhte in der Überzeugung vom gottgewirkten Sinn des Daseins,

von der Posivität der Welt, ein Glaube, dessen Konflikt mit dem Unglauben

er als das eigentliche Thema der Weltgeschichte bezeichnete.

In den ersten Jahren seines Aufenthaltes genossen der 27 jährige Dichter

und der 18 jährige Herzog aber ihre Freundschaft und ihre Jugend mit wilden

Ritterspielen, Peitschenknallen und nächtlichem Lagerleben, zum Entsetzen

des konservativen Hofes.

Nach oben

Friedrich Schiller, der Dichter, Historiker und

Philosoph, hielt sich schon zwischen 1787 und 1789 in Weimar auf, angezogen

vom literarischen Ruf der Stadt. Er war damals bereits berühmt als Autor

der "Räuber" und beschäftigte sich fast ausschließlich

mit historischen Studien, bemühte sich aber auch um Kontakte zu Goethe,

Wieland und Herder. Auf Grund seines Werkes: " Geschichte des Abfalls der

vereinigten Niederlande " im Jahre 1788, erhielt Schiller eine unbesoldete Geschichtsprofessur

in Jena ab Mai 1789, die er aber wegen seiner wahrscheinlichen chronischen Bauchfellentzündung

1791 aufgeben mußte. Es gelangen ihm nebenbei nur wenige poetische

Arbeiten.

Wichtiger noch als sein Kontakt zu Humbold wurde für Schiller die sich

1794 anbahnende Freundschaft zu Goethe, die zu einem intensiven geistigen Austausch

führte und die Arbeit beider Männer sehr entscheidend bereicherte.

Goethe bekannte, daß er dem unermüdlich anspornenden Schiller seine

zweite Jugend verdanke.

Schiller siedelte im Dezember 1799 nach Weimar über, auf Drängen

Goethes und um ihm und dem Theater näher zu sein. Seit 1795 wandte

er sich wieder der Dichtung zu.1802 wurde er in den Adelsstand erhoben und bezog

in diesem Jahr auch sein eigenes Haus.

Vorher wohnte Schiller vom Dezember 1799 bis April 1802 in der Windischenstraße

8. Hier vollendete er 1800 "Maria Stuart" , 1801 " die Jungfrau von Orleans

", die "Macbeth"-Bearbeitung , "Turandot", und hier entstanden einige seiner

schönsten Gedichte. Goethe, Herder und Wieland waren seine Gäste und

er las das " Lied von der Glocke" vor, den "Taucher" und " die Würde

der Frauen ". Unter großen finanziellen Belastungen erstand Friedrich

Schiller sein bescheidenes Wohnhaus mit einem Gärtchen auf der Rückseite

in der jetzigen Schillerstraße. Da er als Revolutionär verschrien

war, konnte er im Feudalismus nicht wie Goethe Geschenke vom Landesvater erwarten.

Die unteren Räume, einst Küche und Dienerstübchen und der erste

Stock als Wohnung seiner Familie wurden zu einem Museum von Dokumenten über

Friedrich Schillers dramatisches Schaffen umgestaltet. In seinem persönlichen

Bereich in der Mansarde ist aber alles so eingerichtet, wie es zu seinen Lebzeiten

war. Hier wohnte und arbeitete er in seinen letzten Lebensjahren, seit 1802

bis 1805, kämpfte er tapfer gegen seine Krankheit und seinen körperlichen

Verfall und vollendete er sein unsterbliches dichterisches Schaffen.

Seine letzten großen Werke waren: "die Braut von Messina", 1803,

"die Huldigung der Künste" und 1804 "Wilhelm Tell".

"Demetrius" blieb unvollendet.

Stadtplan

von Weimar (137 kB)

Seitenanfang

Zurück

Zurück zur Reise

Zur Homepage von Weimar

Gisela Determann (Text und Bilder; aus verschiedenen Quellen),

Januar 2002; E-Mail

bei der Erstellung der Webseite unterstützt von Oskar Söhnle.

Wendet

man sich danach der Schillerstraße zu, steht man bald vor Schillers

Wohnhaus, auf dem Gelände der einstigen Stadtbefestigung

gebaut, der inneren und äußeren Stadtmauer. Es ist das älteste

der noch erhaltenen Häuser dieser Straße und gab ihr ihren Namen.

Eine selbstständige Besichtigung wäre hier ausreichend, die normalerweise

etwa eine 3/4 Stunde dauert. Aber für die dort kostenlos angebotene Begleit-Kasette,

die sehr zu empfehlen ist, sollte man etwa 1 1/2 Stunde einplanen.

Wendet

man sich danach der Schillerstraße zu, steht man bald vor Schillers

Wohnhaus, auf dem Gelände der einstigen Stadtbefestigung

gebaut, der inneren und äußeren Stadtmauer. Es ist das älteste

der noch erhaltenen Häuser dieser Straße und gab ihr ihren Namen.

Eine selbstständige Besichtigung wäre hier ausreichend, die normalerweise

etwa eine 3/4 Stunde dauert. Aber für die dort kostenlos angebotene Begleit-Kasette,

die sehr zu empfehlen ist, sollte man etwa 1 1/2 Stunde einplanen.

Am

Markt nahm auch Lukas Cranach der Ältere (1472-1553) seinen Wohnsitz

im September 1552, nachdem er mit Kurfürst Johann Friedrich nach der Schlacht

bei Mühlberg aus Gefangenschaft zurückgekehrt war. In seiner "Malerstube"

arbeitete er an dem großen Altarbild für die Stadtkirche, bis er

im Alter von 80 Jahren 1553 hier verstarb. Sein Wohnhaus, das noch jetzt sogenannte

Lukas Cranach-Haus, wurde stark beschädigt, aber wieder restauriert und

weist auch sein Wappen mit der geflügelten Schlange auf. Es ist mit seiner

Fassade, den Säulen, Muschelnischen und Rundbogen-Ornamenten mit Ranken

und Delphinen ein Zeugnis der Frührennaisance.

Am

Markt nahm auch Lukas Cranach der Ältere (1472-1553) seinen Wohnsitz

im September 1552, nachdem er mit Kurfürst Johann Friedrich nach der Schlacht

bei Mühlberg aus Gefangenschaft zurückgekehrt war. In seiner "Malerstube"

arbeitete er an dem großen Altarbild für die Stadtkirche, bis er

im Alter von 80 Jahren 1553 hier verstarb. Sein Wohnhaus, das noch jetzt sogenannte

Lukas Cranach-Haus, wurde stark beschädigt, aber wieder restauriert und

weist auch sein Wappen mit der geflügelten Schlange auf. Es ist mit seiner

Fassade, den Säulen, Muschelnischen und Rundbogen-Ornamenten mit Ranken

und Delphinen ein Zeugnis der Frührennaisance.

Als

ältestes Bauwerk des Platzes ,1562 bis 1565 erbaut, gilt die

ursprünglich als Gartenschloß gedachte jetzige Landesbibliothek,

Als

ältestes Bauwerk des Platzes ,1562 bis 1565 erbaut, gilt die

ursprünglich als Gartenschloß gedachte jetzige Landesbibliothek,  die

nach den an der Parkseite befindlichen grün angestrichenen Arkaden als

Grünes Schloß bezeichnet wird. 1761 bis 1766 im Auftrag von

Anna Amalia zur Bibliothek mit dem durch drei Stockwerke emporstrebenden Saal

umgebaut, dessen von Säulen getragene Galerien bequemen Zugang zu

den Sammlungen ermöglichen, beherbergt das Gebäude außerdem

Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Handzeichnungen und wertvolle

Kunstschätze des klassischen Weimar.

die

nach den an der Parkseite befindlichen grün angestrichenen Arkaden als

Grünes Schloß bezeichnet wird. 1761 bis 1766 im Auftrag von

Anna Amalia zur Bibliothek mit dem durch drei Stockwerke emporstrebenden Saal

umgebaut, dessen von Säulen getragene Galerien bequemen Zugang zu

den Sammlungen ermöglichen, beherbergt das Gebäude außerdem

Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Handzeichnungen und wertvolle

Kunstschätze des klassischen Weimar.  Als

Baudokument eines Jahrtausends kann man das ehemalige Weimarer Residenzschloß

bezeichnen, den heutigen Sitz des Schloßmuseums. Seine

jetzige Gestalt hat es aber wegen verschiedener Brände der vorangegangenen

Bauten erst seit 1803. Viele Hofmaler waren beschäftigt, aber unter

Ernst August erlangte die herzogliche Gemäldesammlung Berühmtheit

mit 300 Werken, darunter Originalen von Cranach, Dürer, Tizian, Veronese,

Tintoretto, Reni, Rubens und van Steen.

Als

Baudokument eines Jahrtausends kann man das ehemalige Weimarer Residenzschloß

bezeichnen, den heutigen Sitz des Schloßmuseums. Seine

jetzige Gestalt hat es aber wegen verschiedener Brände der vorangegangenen

Bauten erst seit 1803. Viele Hofmaler waren beschäftigt, aber unter

Ernst August erlangte die herzogliche Gemäldesammlung Berühmtheit

mit 300 Werken, darunter Originalen von Cranach, Dürer, Tizian, Veronese,

Tintoretto, Reni, Rubens und van Steen.

Als

Höhepunkt ist dabei wohl die Lukas Cranach Galerie mit Werken von Lukas

Cranach, Albrecht Dürer und deren Zeitgenossen zu betrachten. Öffnungszeiten : April

- Oktober: die - So 10 - 18 Uhr. November - März: die - So 10 -16.30

Uhr.

Als

Höhepunkt ist dabei wohl die Lukas Cranach Galerie mit Werken von Lukas

Cranach, Albrecht Dürer und deren Zeitgenossen zu betrachten. Öffnungszeiten : April

- Oktober: die - So 10 - 18 Uhr. November - März: die - So 10 -16.30

Uhr.

Am

Vormittag starten wir mit einer Wanderung von der Bushaltestelle des Goetheplatzes

aus (Linien 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12)

Am

Vormittag starten wir mit einer Wanderung von der Bushaltestelle des Goetheplatzes

aus (Linien 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12)  durch

das mittelalterliche Weimar zum Herderplatz. Dieser entstand zu Füßen

der Burg, des heutigen Schlosses, im 13. Jahrhundert, und war mit der Kirche

der Mittelpunkt der ältesten Siedlung. Über ihn ging früher

der gesamte Verkehr der Stadt. Seinen Namen verdankt er dem Theologen Herder.

durch

das mittelalterliche Weimar zum Herderplatz. Dieser entstand zu Füßen

der Burg, des heutigen Schlosses, im 13. Jahrhundert, und war mit der Kirche

der Mittelpunkt der ältesten Siedlung. Über ihn ging früher

der gesamte Verkehr der Stadt. Seinen Namen verdankt er dem Theologen Herder.

Nun

kann man durch die Rittergasse und Dingelstedtstraße zum Wittumspalais

gehen. Das zweiflügelige barocke Gebäude mit seinen Privat- und Repräsentationsräumen

gilt als Dokument der adeligen Wohnkultur im Weimar des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Es lohnt sich sehr, vorher dort den ( rechtzeitig anzumeldenden

! ) kostenlos angebotenen Dia-Ton-Vortrag, um 10 Uhr beginnend, auf

sich wirken zu lassen, sich schon in das Leben zu Großherzogs Zeiten einzustimmen,

und dann erst die selbstständige Besichtigung nach Öffnung des

Hauses um 10 Uhr 30 dann besonders lohnend zu machen.

Nun

kann man durch die Rittergasse und Dingelstedtstraße zum Wittumspalais

gehen. Das zweiflügelige barocke Gebäude mit seinen Privat- und Repräsentationsräumen

gilt als Dokument der adeligen Wohnkultur im Weimar des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Es lohnt sich sehr, vorher dort den ( rechtzeitig anzumeldenden

! ) kostenlos angebotenen Dia-Ton-Vortrag, um 10 Uhr beginnend, auf

sich wirken zu lassen, sich schon in das Leben zu Großherzogs Zeiten einzustimmen,

und dann erst die selbstständige Besichtigung nach Öffnung des

Hauses um 10 Uhr 30 dann besonders lohnend zu machen.